Dr. Raúl Poblete Silva.

(Publicado Rev Chilena de Cirugía 1998; 50(1): 7-13)

No son pocas las oportunidades que pacientes con cuadros que claramente constituyen urgencias vasculares cuya gravedad puede llegar a ser incluso extrema, deben ser atendidos primariamente por un cirujano general, por diversas razones, entre las que destaca la escasez de especialistas disponibles en el momento que una situación de urgencia los requiere.

Del conocimiento y buen criterio que éste profesional aplique al verse enfrentado a ésta circunstancia, e independientemente de sí tiene o no algún entrenamiento previo en cirugía vascular, suele depender el porvenir e incluso la vida de quién presenta dicha urgencia.

En forma somera, e intentando facilitar la toma de decisiones a quiénes deban en algún momento hacerse cargo de situaciones como las señaladas, hemos estimado de interés recordar tanto algunos puntos relevantes de algunas urgencias vasculares comunes, así como otros hechos esenciales que siempre deberán ser tenidos en consideración y respetados desde el momento que una emergencia vascular se hace evidente, si se pretende obtener los mejores resultados cuando se les afronta.

Tratándose probablemente de las urgencias más frecuentes y devastadoras, consideraremos en ésta revisión en forma particular los traumatismos vasculares, las oclusiones arteriales agudas y los aneurismas complicados.

TRAUMATISMOS ARTERIALES Y VENOSOS

En las extremidades, el traumatismo arterial o venoso penetrante es la modalidad prevalente entre nosotros, a diferencia de lo que ocurre en el tronco, donde predominan los traumatismos cerrados (1, 2).

El traumatismo penetrante, con un relativo mejor pronóstico, puede ser único o múltiple y difiere en la práctica civil y militar en diversas naciones, aunque en nuestro país suelen producirlo las heridas por arma blanca, los proyectiles de baja o alta velocidad (menos o más de 250 m/seg respectivamente), las esquirlas (casi siempre de alta velocidad), algunas iatrogénias y, afortunadamente hasta ahora, muy raras veces el abuso de drogas inyectables.

El traumatismo cerrado es habitualmente de baja velocidad, suele ser único y acompañarse de graves lesiones asociadas extravasculares, las que a su vez ensombrecen el pronóstico en términos de sobrevida y secuelas. Entre nosotros predomina en la práctica civil, donde es provocado por la desaceleración violenta, la atrición o la compresión vascular por algunas fracturas óseas, como ocurre en forma preferente en la región de la rodilla.

La lesión vascular que produce un traumatismo abierto puede presentar diversas características, capaces de hacer variar los síntomas con las que ésta se manifiesta clínicamente (3):

- Cuando se trata únicamente de una pequeña perforación de la pared, sólo cabe esperar la formación de un mínimo hematoma, escasa o nula hemorragia externa y, casi siempre, ausencia de isquemia y una peligrosa conservación inicial de los pulsos distales.

- Cuando hay sección parcial del vaso, como con frecuencia ocurre, cabe esperar la presencia de una importante y mantenida hemorragia externa por la imposibilidad del vaso para retraerse, acompañada de relativamente débiles signos de isquemia distal. No siempre desaparecerá el pulso distal desde los primeros momentos, aunque sí en forma tardía.

- En los casos más graves, una completa transección vascular permite que se produzca una retracción del extremo del vaso comprometido especialmente cuando es una arteria, lo que suele hacer cesar la hemorragia con rapidez. Contrasta la escasa hemorragia con la ausencia precoz del pulso distal y los síntomas extremadamente violentos de isquemia, los que se harán presentes desde el comienzo.

La lesión vascular en los traumatismos cerrados puede ir desde una rotura mínima de la íntima, que incluso sin afectar la capa media y la adventicia eventualmente puede ser capaz de desencadenar un lento proceso de trombosis subintimal que ocluirá el vaso en forma tardía, apareciendo sólo entonces los síntomas de isquemia, hasta los casos de mayor complejidad que presentarán sección parcial e incluso extensa dislaceración arterial o venosa. Estas lesiones no sangran al exterior debido a la integridad de los tegumentos, se acompañan de hematomas lentamente progresivos y, a excepción de la lesión subintimal en sus primeros momentos, por síntomas precoces y graves de isquemia.

La verdadera ocurrencia del llamado “espasmo arterial”, cuya incidencia real no supera el 1% de los casos (4), debe ser considerada de excepción si se quiere evitar retardar el tratamiento de lesiones vasculares significativas.

Los síntomas y signos de isquemia acompañados de hemorragia pulsátil o de sangre roja son propios de una lesión arterial, ya que la lesión venosa rara vez produce los primeros y en éste último caso la hemorragia es más bien continua y de sangre obscura.

La primera consideración que cabe considerar relacionada con el enfoque práctico que conviene adoptar frente a una lesión vascular es, como primera prioridad, que debe privilegiarse antes que nada la vida, luego el órgano afectado y sólo finalmente la funcionalidad de la extremidad u órgano, ya que únicamente procediendo en ésta forma se evitarán pérdidas insensatas de vidas por exanguinación.

Así, la primera prioridad debe darse siempre a las medidas de reanimación y resucitación cada vez que ellas sean necesarias, mientras en forma simultánea se realiza el control de la hemorragia externa, la que casi siempre es posible cohibir utilizando simplemente medidas de compresión directa, la que debe ser firme pero mantenida.

En áreas particularmente difíciles de controlar, como son la axila, la región inguinal o el abdomen, a veces es factible controlar la emergencia instalando un taponamiento firme en el interior de la herida o alguna pinza hemostática aunque sea en forma ciega previo al traslado del paciente. Cuando se asista a quién tenga instalado ya un torniquete en la extremidad, y sigue sangrando y no es claro si hay lesión arterial o venosa, cabe recordar una medida tan simple como la compresión proximal y distal de la lesión.

El cuadro de isquemia mismo, que por las razones antes señaladas cabe esperar que se presente inicialmente en no mas del 50% de los casos, es de resolución algo menos urgente que obtener el control de la hemorragia y bastante mas diferida puede ser la atención de aquéllos pacientes prácticamente asintomáticos en los cuales se sospecha alguna lesión vascular. Estos idealmente deberán ser sometidos a una angiografía o flebografía electiva para establecer su real condición.

Quiénes presenten deterioro hemodinámico franco por hemorragia de gran magnitud o incontrolable como a veces ocurre, tengan una hemorragia debidamente controlada o un hematoma en expansión, con o sin evidencias de isquemia, deberán ser sometidos prontamente a exploración en pabellón de operaciones, incluso si no se dispone de las facilidades que proporciona contar con angiografía o flebografía intraoperatorias, ya que en ellos toda demora suele resultar funesta y el procedimiento angiográfico, con buenos conocimientos anatómicos, puede ser casi siempre satisfactoriamente reemplazado por una prolija exploración de los diversos vasos teóricamente comprometidos.

La reparación vascular ideal de un vaso importante lesionado, ya sea arterial o venoso, requiere que quién la afronta tenga un mínimo de experiencia previa, e instrumental adecuado, si se desea que ésta sea exitosa.

Importante es considerar al respecto la disponibilidad de suturas irreeabsorbibles de polipropileno 3/0, 4/0 ó 5/0 con aguja atraumática, de algunas pinzas y “clamps” vasculares de Potts, de sondas de embolectomía, heparina, prótesis plásticas (que deben evitarse hasta donde sea posible) y el adecuado procuramiento de vena del mismo paciente como sustituto vascular.

Puntos relevantes de la técnica quirúrgica propiamente tal será la elección de una vía de exploración adecuada (usualmente longitudinal y extensa), la correcta identificación de la o las lesiones existentes y su correcto control proximal y distal antes de intentar la sutura, el aseo quirúrgico reiterado del área lesionada que suele estar contaminada, la prudente regularización de los bordes de la herida si es necesario o la resección amplia de los segmentos dilacerados en las heridas por proyectiles de alta velocidad, la prolija ejecución de la sutura término-terminal (o a veces en las venas, lateral) mediante puntos corridos o separados que no resulten estenosantes, la adecuada liberación a distancia tanto proximal como distal del vaso en forma tal que permita una sutura sin tensión, la instalación de todo eventual puente venoso en la dirección adecuada para evitar las válvulas venosas, la imperiosa necesidad de realizar rutinariamente una trombectomía en ambos extremos de todo vaso reparado antes de completar las suturas para remover los trombos que prácticamente siempre se forman, procurar una adecuada cobertura del área reparada o de los puentes venosos o protésicos con tejidos viables y la conveniencia del drenaje aspirativo que impida la compresión del área reparada.

En el mismo sentido de privilegiar la vida sobre los órganos y la función se orientan las recomendaciones, que conviene tener presentes, acerca de qué vasos pueden ser eventualmente ligados con cierta impunidad en lugar de intentar una reparación, prolongada e insegura en términos de permeabilidad, cuando no se cuenta con entrenamiento o instrumental adecuados (5, 6), aún cuando debe reconocerse que por lo menos teóricamente, la conducta recomendable hoy es que en prácticamente todas las lesiones tanto arteriales como venosas debiera intentarse primariamente la reparación.

- Hay que tener presente que jamás deben ligarse tanto las arterias como las venas que sean únicas e importantes, con ciertas excepciones, las carótidas comunes y las carótidas internas (7), las yugulares en forma simultánea, la aorta torácica y abdominal, la cava superior, la arteria pulmonar, la vena innominada derecha, la arteria y vena axilar o humeral (8), la cava inferior por encima de las renales, las venas suprahepáticas, la porta, las arterias renales, la vena renal derecha, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior e inferior (9), la arteria y vena ilíaca común y externa, la arteria y vena femoral común, superficial y profunda y la arteria y vena poplítea entre otros, dado que su ligadura aguda no es tolerada y, casi siempre, incompatible con la vida o la integridad corporal.

- En términos generales cabe tener presente que, por el contrario, es posible ligar con cierta seguridad y prácticamente sin o con mínimas secuelas definitivas casi todas las arterias y venas distales de las extremidades que sean dobles, una vena yugular, la carótida externa o sus ramas y una arteria vertebral, la vena innominada izquierda, casi siempre las arterias y venas subclavias, la vena ácigos, la arteria hepática, la esplénica, la arteria mesentérica inferior, la vena renal izquierda (siempre que se conserve la gonadal), una arteria o vena ilíaca interna e incluso la vena cava infrarrenal.

Una ligadura arterial, juiciosamente realizada, pudiera haber permitido conservar la vida de algunos desgraciados casos de exanguinación ocurridos durante intentos prolongados y fallidos de reparación vascular que han llegado a nuestro conocimiento.

Igual propósito puede también obtenerse a veces, en las extremidades, cuando se aplica la hoy afortunadamente rara indicación de amputación primaria por destrucción vascular, la que se reserva sólo para infrecuentes casos con extensa destrucción ósea, articular, neurológica y muscular que haga impracticable todo sano intento de reparación.

Luego de una ligadura, es aconsejable intentar minimizar hasta donde sea posible la ocurrencia de secuelas, tanto en las venas importantes que indudablemente presentarán una trombosis distal, así como en las arterias que desarrollarán una trombosis, tanto proximal como distal, de extensión variable. Entonces, y también cuando se tengan dudas acerca de la viabilidad de algún intento de reparación, es aconsejable y no existen inconvenientes para iniciar una heparinización profiláctica precoz, debido a lo cuál es indispensable realizar una prolija hemostasia después de toda cirugía vascular por trauma. Los relativamente pocos casos que, luego de alguna ligadura presenten alguna secuela clínicamente significativa, serán casi siempre susceptibles de alguna forma de tratamiento, que podrá ser realizado en forma electiva en un centro especializado.

OCLUSION ARTERIAL AGUDA

Diagnosticar una oclusión arterial aguda en una extremidad significa, en el 41% de los casos, que ha ocurrido una embolia aguda, originada en mas del 80% de los casos en el corazón (en especial por presencia de AC x F.A., flutter auricular, valvulopatías o aneurismas ventriculares), la que ha bloqueado bruscamente la bifurcación de una arteria por lo general previamente sana. De allí la extrema violencia del cuadro clínico característico de la oclusión aguda.

Los casos restantes, que clínicamente casi siempre serán más arrastrados, son casi siempre atribuibles a una trombosis que se desencadena sobre una placa ateromatosa preexistente en una arteria ya enferma (10). Su diferente etiología explica su pronóstico y manejo totalmente diversos. Revisaremos brevemente algunos tópicos de interés relacionados con las embolias arteriales agudas, que suelen constituir otro cuadro de urgencia vascular susceptible de presentarse en los servicios de urgencia.

El 88% de las embolias son única mientras un 12% pueden ser múltiples, cifra que se eleva hasta el 23% en el caso de las recurrencias embólicas (11, 12). La mayoría (75%) compromete las extremidades inferiores, especialmente la arteria femoral común, superficial o profunda, entre un 8,5 y 18% las extremidades superiores, el 14% la aorta, el 6,7% las arterias renales o viscerales y un 13% el territorio cerebral (donde la cirugía nada puede ofrecer por ahora).

La gravedad de una embolia dependerá de la localización del émbolo, su tamaño y su naturaleza, así como del grado de desarrollo de la circulación colateral preexistente en el lugar de la oclusión y la magnitud que alcance la propagación proximal y distal de la obstrucción, por trombosis secundaria a la falta de flujo, lo que a su vez puede comprometer nuevas colaterales.

Una vez configurado el diagnóstico de oclusión arterial aguda por embolia, bien orientados acerca de su origen y habiendo establecido, de acuerdo al examen clínico su localización aproximada, cabe analizar críticamente las reales perspectivas que se tienen de realizar la remoción exitosa del émbolo mediante una embolectomía, procedimiento que siempre requiere de algunos elementos especializados y no siempre accesibles en la emergencia.

Mientras se analizan los posibles cursos de acción, y sin pérdida alguna de tiempo debe iniciarse la primera fase del tratamiento de toda embolia aguda, sin importar que conducta se decida finalmente adoptar. Esta es la inmediata heparinización del paciente, medida de máxima importancia que intenta impedir, hasta donde sea posible, la propagación del trombo que rápidamente se originará y expandirá alrededor del émbolo enclavado agravando progresivamente la situación inicial.

La anticoagulación es capaz de ofrecer un margen de tiempo adicional que permite analizar con más calma si se cuenta con la experiencia y el instrumental mínimo aconsejable como para proceder a una intervención inmediata o, en su defecto, para coordinar el traslado del paciente.

Pensando en la remoción quirúrgica del émbolo, por lo general debe disponerse de anestésico local, heparina, de algunas cintillas para controlar la o las arterias expuestas, un par de pinzas finas tipo “De Bakey” para manipular la arteria, unos dos o tres “clamps” de oclusión vascular de Potts de tamaño proporcional a los vasos que se explorarán, algunos catéteres de embolectomía como los de Fogarty, por lo menos # 2 ó 3 para explorar las arterias pequeñas y # 5 ó 6 para las mayores, jeringas provistas con luer lock para insuflar el balón, suturas de polipropileno 4/0 ó 5/0 con aguja atraumática.

Si se cuenta con un aceptable conocimiento anatómico, un mínimo de experiencia y se dispone de los elementos necesarios, deberá procederse sin más tardanza a la embolectomía, realizando sí una exhaustiva hemostasia dado que se trabajará con un paciente anticoagulado y durante el postoperatorio puede ser necesario mantener ésta terapia siempre no haya sido modificada la causa que originó la embolia, como suele ser frecuente. Los aspectos técnicos detallados de ésta técnica se encuentran descritos en detalle en una publicación anterior (13), por lo que no los repetiremos.

Si no se dispone de las facilidades señaladas, la conducta más conveniente es derivar el paciente con la mayor celeridad hacia algún centro dotado de los recursos indispensables para solucionar su problema, sin descuidar mantener la anticoagulación mientras ello ocurre. Es ilusorio por ahora confiar en la posibilidad de intentar algún procedimiento de trombolisis en el nivel local, aún disponiendo de algún agente trombolítico, ya que éste prolongado procedimiento efectuado correctamente e intralesional, requiere por lo menos de una angiografía de entrada y de dos o más controles angiográficos antes de finalizar.

Debe recordarse que, hasta antes de la introducción del catéter de Fogarty en 1963, la embolectomía de las extremidades se realizaba intentando expulsar los trombos y el émbolo a través de una arteriotomía, realizando la compresión progresiva del miembro desde su extremo distal con una venda de goma de Esmarch o, se pretendía aspirarlos después de lavar con suero introducido a través de una sonda delgada, procedimientos que permitían evitar la gangrena en sólo una mínima proporción de los miembros afectados.

Desde que se inició la embolectomía con balón inflable, el pronóstico de la extremidad ha cambiado radicalmente, en forma tal que la tasa de salvamento del miembro es hoy cercana al 95% cuando el procedimiento se realiza, en forma minuciosa, dentro de las primeras 6 horas de ocurrida la embolia. Luego ésta cae levemente hasta ser de aproximadamente 92% a las 18 horas. Pasadas 24 horas los resultados empeoran violentamente, llegando a sólo un 10% las posibilidades de éxito a partir de se momento (14,15). Estas son las cifras que es necesario tener en mente para decidir con fundamento la conducta aconsejable ante una emergencia vascular de éste tipo.

ANEURISMAS COMPLICADOS

Los mayores riesgos que implica la presencia de un aneurisma son su definitiva tendencia a crecer y romperse y la posibilidad que se complique de una trombosis que lo ocluya, produzca embolias periféricas o se infecte.

Sin dudas, es la primera alternativa la que con mayor frecuencia puede provocar situaciones de emergencia, a veces extrema. Especialmente en su porción bajo las renales, la aorta es la arteria más frecuentemente comprometida por los aneurismas, cuya evolución natural será siempre hacia la rotura salvo que el paciente muera antes debido a otra causa.

La prevalencia de ésta afección es cada vez más significativa en la población mayor de 65 años (5 a 9%) y sus complicaciones y en particular la rotura representa una importante causa de muerte (16) a pesar que se encuentra claramente demostrado que es raro que los aneurismas crezcan bruscamente antes de romperse, ya que ello más bien ocurre después de un largo período de estabilidad en sus diámetros, hecho que permite un oportuno diagnóstico precoz tanto clínico como tomográfico que, cuando es seguido de una resección quirúrgica realizada en un centro entrenado antes que se complique, permite solucionar adecuadamente el problema en más del 95% de los casos (17).

El aneurisma roto, dejado a su libre evolución, lleva indefectiblemente a la muerte en pocas horas. Incluso, cuando se intenta operarlo, sigue siendo una entidad caracterizada por extremadamente alta mortalidad tanto pre operatoria como operatoria.

Se estima que, aún hoy (18), un 25 ó 30% de los aneurismas abdominales rotos mueren exanguinados antes de lograr ingresar a un centro hospitalario, un 24% muere adicionalmente antes de la intervención propiamente tal y, como si ello no bastara, un 50% de los que alcanzan a ser operados muere, la mayoría durante el curso de la intervención o durante las horas siguientes (la mortalidad de la mayor parte de las series importantes oscila entre 23 y 69%). Sin embargo, cuando los sobrevivientes con aneurisma roto operado son seguidos en forma alejada, presentan una sobrevida prácticamente similar a los operados en forma electiva, hecho que por si solo justifica intentar la cirugía en ellos.

Abisma que, pese a la impresionante reducción que ha experimentado en el último decenio la mortalidad peroperatoria en la cirugía electiva del aneurisma, la del aneurisma roto no haya variado en lo más mínimo, manteniéndose en cifras tan elevadas como las que señalamos.

Parte importante de la reducción en el caso de la primera puede atribuirse a la mayor implementación y experiencia adquirida por los equipos quirúrgicos que realizan habitualmente éstos procedimientos, mientras que la nula variación de la segunda parece obedecer más bien a factores propios del paciente y de la emergencia, de suyo muy difícilmente modificables como son la demora en el traslado, la rotura del aneurisma hacia el peritoneo libre, la presencia de shock hipovolémico, mayor requerimientos de sangre de reposición, presencia de cardiopatía coronaria, insuficiencia respiratoria o renal no evaluada o imprevista, el compromiso de conciencia, coagulopatía de consumo y sepsis entre otros. No parecen influir en el pronóstico, en cambio, factores como la edad, la localización del dolor, tamaño del aneurisma ni su etiología ni su presentación inflamatoria o infecciosa.

La decisión que debe adoptar quién afronte una urgencia como ésta debe estar basada tanto en un frío análisis de los hechos antes consignados como en una mínima experiencia previa en la materia además del análisis de los elementos materiales de que se disponga.

El diagnóstico de aneurisma roto deberá hacerse por lo general casi siempre sobre bases clínicas, ya que la realización de exámenes complementarios como una radiografía simple o ecotomografía resultan ser de bajo rendimiento en éstos casos y una TAC, de mayor utilidad teórica, suele ser deletérea por la pérdida de tiempo que su ejecución implica. Parece preferible equivocarse en el diagnóstico final que dejar sin tratamiento inmediato una complicación tan devastadora como ésta, en especial si consideramos que los errores más frecuentes que suelen cometerse son con cuadros también quirúrgicos como isquemia intestinal aguda, pancreatitis, úlcera perforada u oclusión intestinal, todos de baja incidencia en términos de mortalidad adicional, la que sólo se elevará cuando la confusión encubre algún cuadro netamente médico. Una buena estrategia aconseja ahorrar también tiempo definiendo que los exámenes hematológicos de rutina, el ECG y el monitoreo de otros signos vitales que no sean el flujo de orina deberán ser reservados al anestesista que seguirá a cargo del paciente.

Si existe alguna posibilidad de trasladar el paciente hacia un centro mejor equipado, no deberá dudarse un instante en adoptar esa decisión en éste momento, teniendo siempre presente que la víctima de aneurisma roto no fallece primariamente por anemia, sino por hipovolemia, y que ésta aumenta en la medida que el paciente realiza esfuerzos al movilizarse o debido a su dolor. Impidiendo que el paciente realice el menor movimiento por su cuenta, aparte de la inmediata indicación de analgesia con opiáceos y la instalación de por lo menos dos gruesas vías venosas permitirá reponer volumen, en forma acelerada pero no exagerada, utilizando ringer lactato, sustitutos del plasma y sangre en forma generosa durante el traslado, intentando sólo revertir la condición de shock y mantener al paciente levemente hipotenso.

Medidas tan simples como éstas pueden permitir llegar con vida a centros hospitalarios a más de un aneurisma roto, ya que debe recordarse que luego de instalado el dolor lacerante, característico de la rotura y que hipotensa al paciente, no es raro asistir a su transitoria estabilización hemodinámica, espontánea y a veces tan marcada que incluso puede hacer dudar del diagnóstico, aunque ella indefectiblemente será seguida, minutos u horas después, por el deterioro final del paciente.

Si se opta por intentar la reparación quirúrgica, debe recordarse que el aneurisma roto imperiosamente debe corregirse reemplazando el área aneurismática en su totalidad por una prótesis término-terminal (19), idealmente de baja porosidad para reducir al máximo la pérdida sanguínea, la que usualmente es de unos 19 ó 22mm de diámetro. Esta, podrá ser recta o bifurcada según el sitio donde ocurrió la rotura y, en el último caso, sus extremos distales deberán anclarse en las ilíacas o las femorales de acuerdo a los hallazgos operatorios. Por la mortalidad y morbilidad creciente, deberá privilegiarse la anastómosis aorto aórtica por sobre la aorto ilíaca y la aorto femoral.

Por lo tanto, aparte de contar con por lo menos una prótesis bifurcada (que podrá cortarse cuando sólo se requiere su porción recta), deberá disponerse de suturas de polipropileno 3/0, 4/0 y 5/0 con aguja atraumáticas, con por lo menos un “clamp” aórtico de gran tamaño como puede ser uno de Bahnson para ocluir la aorta proximal y otros más pequeños de Potts para la aorta distal, las ilíacas o las femorales, aparte del instrumental vascular atraumático usual, heparina para ser administrada por vía endovenosa inmediatamente después de controlada la aorta, protamina para revertirla al término de la reparación vascular, compresas grandes y abundante cantidad de suero tibio tanto para uso sistémico como local intentando impedir un deletéreo enfriamiento del paciente.

Nos sigue pareciendo altamente aconsejable si se pretende alcanzar un óptimo resultado, seguir estrictamente las diversas orientaciones prácticas que señalamos al respecto cuando expusimos el resultado de una experiencia personal en ésta materia ante la Sociedad de Cirujanos, las que por estar están contenidas en la publicación pertinente (20) no reiteraremos.

En dicha publicación, dejamos constancia de aquello que la experiencia nos aconseja trasmitir en relación con los mejores métodos de controlar la hemorragia en éste tipo de emergencias, la indispensable excelente coordinación inicial con el anestesista y algunas sugerencias sobre reposición de volumen y las mejores técnicas de “clampeo” proximal y distal intentando revertir una situación de urgencia desesperada y convertirla en un procedimiento electivo aorto ilíaco al controlar la rotura, los detalles sobre la instalación de la prótesis y su recubrimiento, la conducta frente a la arteria mesentérica inferior o la eventual embolización hacia los miembros inferiores.

Estos procedimientos, desarrollados a lo largo de los años representan el producto final de una experiencia que tiene mucho de personal, adquirida en diversos centros y obtenida mediante la aplicación de recursos materiales muy variables. Ellos han sido los que nos han permitido rescatar de la muerte hasta el 50% de quiénes han presentado rotura de un aneurisma abdominal.

BIBLIOGRAFIA

1.- Olmedo, S., Sonneborn, R., Ceroni E. Traumatismos vasculares. Cuad. Chil. de Cir. 1985; 29: 335-42.

2.- Drapanas, T., Hewitt, R., Weichert, R. Civilian vascular injuries. A critical appraisal of three decades of management. Ann. Surg. 1970; 172: 351-60.

3.- Austin, O., Redmond, H., Burke, P., et als. Vascular trauma. A review. J. of the Am. Coll. of Surg. 1995; 181: 91-107.

4.- Connell, J. Vascular trauma. Aust. N.Z.J.Surg. 1962; 32: 42-50.

5.- Poblete, R. Traumatismos vasculares. En Patología Arterial y Venosa, Yuri, A., Ed, Sociedad de Cirujanos de Chile, Santiago, Chile 1994: 289-316.

6.- Poblete, R., Draper, S., Icarte, C. Traumatismos de los vasos supra aórticos. Cuad. Chil de Cir. 1990; 34: 693-703.

7.- Ledgerwood, A., Mullins, R., Lucas, J. Primary repair vs. ligation for carotid artery injuries. Arch. Surg. 1980; 115: 188-93.

8.- Graham, J., Mattox, K., Feliciano, D., et als. Vascular injuries of the axilla. Ann. Surg. 1982; 2: 232-7.

9.- Feliciano, D. Abdominal vascular injuries. Surg. Clin. Of N.A. 1988; 68: 741-55.

10.- Mills, J., Poter, J., Lackland,A. Datos básicos en relación con la indicación clínica en las isquemias agudas de las extremidades. Anales de Cir. Vasc. 1991; 5: 95-8.

11.- Abbott,W., Maloney, R., McCabe, C., et als. Arterial embolismo: a 44 year perspective. Am. J. Surg. 1982; 143: 460-4.

12.- Ricotta, J., Scudder, P., Mc Andrew, J. Management of acute ischemia of the upper limb. Am. J. Surg. 1983; 145: 661-6.

13.- Poblete, R. Oclusión arterial aguda. En Patología Arterial y Venosa, Yuri, A. Ed, Sociedad de Cirujanos de Chile, Santiago, Chile 1994: 281-3.

14.- Dale, W. Differential management of acute peripheral arterial ischemia. J. Vasc. Surg. 1984; 1: 269-78.

15.- Gregg, R., Chamberlain, B., Myers,J., et als. ¿Embolectomy or heparin therapy for arterial emboly? Surgery 1983; 93: 377-80.

16.- Barba, A., García A., Estallo, E., et als. Epidemiología de los aneurismas de aorta abdominal. En Esteban Solano J., Tratado de Aneurismas, Esteban Solano Ed., Barcelona, España, 1997: 51-70.

17.- Stonebridge, P., Callam, M., Bradbury, A., et als. Comparison of long term survival after successful repair of ruptured and non-ruptured abdominal aortic aneurysm. Br. J. Surg. 1993; 80: 585-6.

18.- Maeso, J., Bofill, R., Matas, M. Aneurismas de aorta abdominal rotos. En Esteban Solano, J., Tratado de Aneurismas, Esteban Solano Ed., Barcelona, España, 1997: 199-218.

19.-Ceroni, E. Aneurismas arteriales. En Poblete, R. Patología Arterial y Venosa, Yuri, A., Ed., Sociedad de Cirujanos de Chile, Santiago, Chile, 1994: 367-85.

20.- Poblete, R. Aneurisma aórtico roto. Mortalidad y morbilidad. Rev. Chilena Cirugía 1986; 38(2): 130-6.

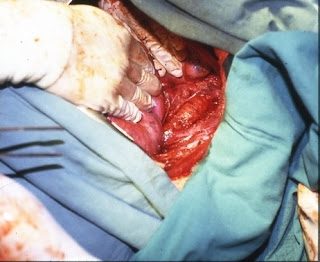

Figura 1.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 2. Figura 3

Figura 3

Figura 4.

Figura 4. Figura 5.

Figura 5. Figura 6.

Figura 6. Figura 7

Figura 7 Figura 8

Figura 8